주송현(반포잠원교육지원센터 센터장)

“문화예술을 전공하지 않았는데, 제가 이 일을 해도 괜찮을까요?”

문화예술계에서 자주 듣는 질문입니다.

우리는 오랫동안 ‘예술가’라는 존재를 특정한 훈련과정을 거친 선택받은 이들만의 전유물처럼 여겨왔습니다.

하지만 예술이란 정말 특정 학문을 전공한 사람만이 할 수 있는 일일까요?

사상가로서의 예술가: 안도 다다오, 백남준과 레오나르도 다빈치의 통찰

이 질문에 가장 설득력 있게 답해주는 인물이 있습니다.

바로 일본의 세계적인 건축가, 안도 다다오(Ando Tadao)입니다.

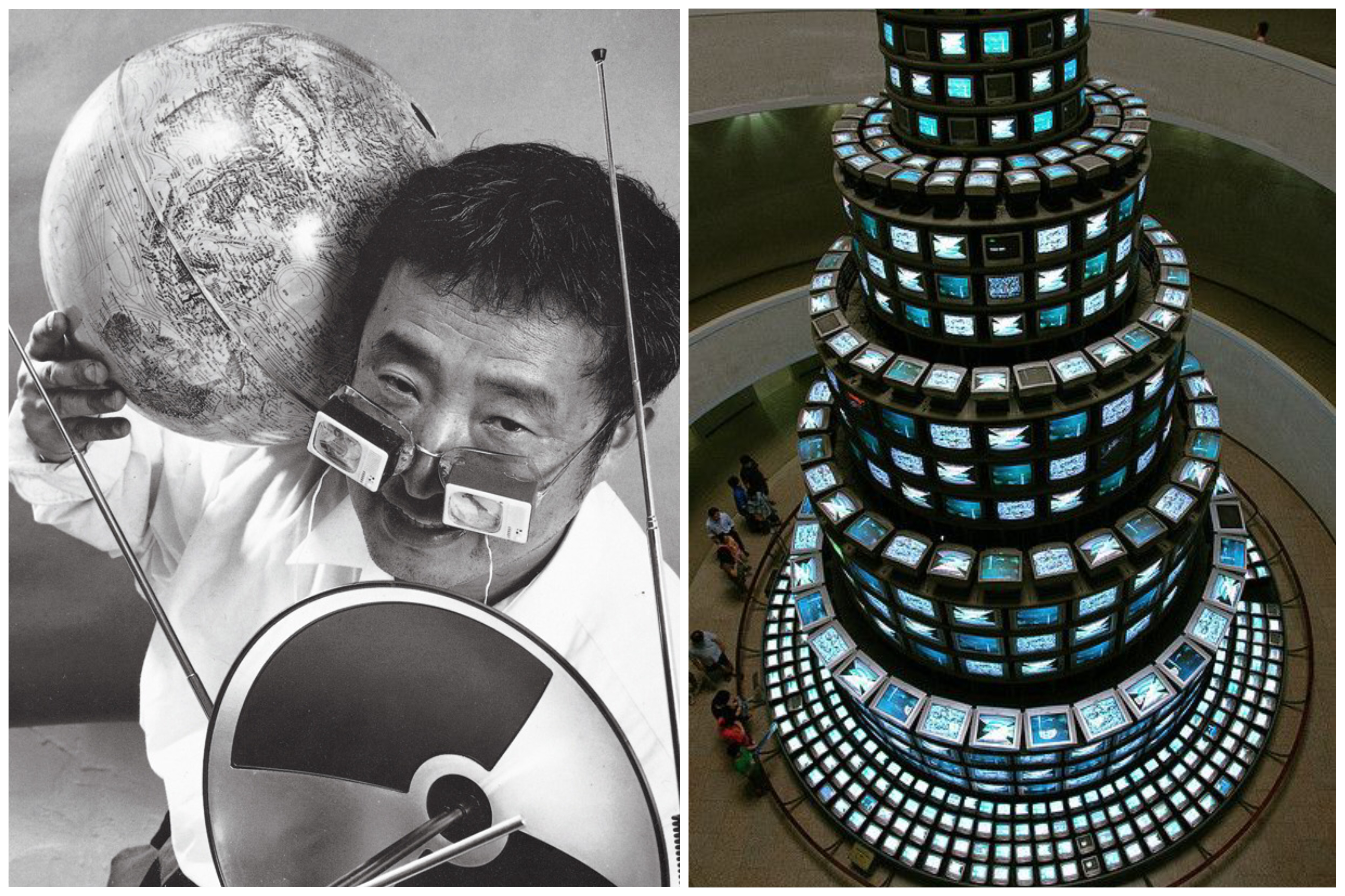

안도 다다오. © Kazumi Kurigami

그는 1941년 일본 오사카 외곽 도시에서 태어나 공업고등학교를 졸업한 것이 학력의 전부였습니다.

고등학생 시절엔 프로 복서로 활동했지만, 스스로 재능이 없다고 판단해 링을 떠났습니다.

이후 트럭 운전, 건설 현장의 막노동을 전전하며 하루하루를 살아내던 어느 날,

우연히 프랑스 건축가 르 코르뷔지에의 책 한 권을 접하게 됩니다.

책 속 공간의 사유와 철학에 사로잡힌 그는 정규교육 하나 없이 오로지 독학으로 건축을 공부하기 시작했습니다.

스물여덟 살의 안도는 일감도 없이 건축사무소부터 열었습니다.

그러나 현실은 냉혹했습니다.

누구도 일을 맡기지 않았지만,

스스로 공공기관에 제안서를 제출하고 가상의 건축 디자인을 제작하며 포트폴리오를 쌓았습니다.

그 험난한 길 위에서 오직 독창적인 예술 감각, 철학, 그리고 건축에 대한 자신만의 질문을 무기로 밀고 나아갔습니다.

안도 다다오, 오사카에 세운 빛의 교회, 1989년 완공 ©Tadao Ando

마침내 그는 ‘건축계의 노벨상’이라 불리는 프리츠커상을 수상하며, 세계 건축사의 한 획을 그었습니다.

그의 삶을 다룬 다큐멘터리 영화 《안도 타다오》(2016)는 또 한 번 감탄을 자아냅니다.

일흔이 넘은 노장이 공원에서 복싱 동작을 반복하며 말합니다.

“창조의 근육을 단련해야 합니다.”

예술은 손끝이 아닌, 감각과 의지로부터 시작된다는 사실.

그는 “음악을 듣고, 영화를 보고, 남의 건축을 본다면, 그것을 초월할 무언가를 만들겠다는 마음을 가져야 한다”고 말합니다.

'창조'는 단순히 무언가를 만들어내는 행위가 아니라 '태도'라는 그 오래된 진리를

안도 다다오는 매일의 삶으로 증명하고 있습니다.

이러한 이야기는 백남준의 예술 세계에서도 연결됩니다.

많은 이들이 그를 미디어 아트의 선구자로 기억하지만,

그의 본질은 기술자나 예술가가 아닌 사상가이자 철학자에 가까웠습니다.

백남준, ‘다다익선', 1988 © MMCA 과천

백남준은 동양의 선과 주역, 서양의 해체주의와 신학, 존 케이지의 음악 이론까지 가로지르며

자신만의 예술적 우주를 '미디어'라는 언어로 풀어낸 인물이었습니다.

백남준, 부처상, 1974. 모니터, 카메라, 암스테르담 스테델레이크 미술관. © MMCA 과천

‘다다익선’, ‘TV 부처’, ‘전자굿’… 이 낯설고 기이했던 작품들은 모두 자기만의 시선과 예술 언어에서 비롯된 것입니다.

테크닉이 아니라 '철학'이 먼저였습니다.

다빈치가 선택한 스승 역시, '경험'

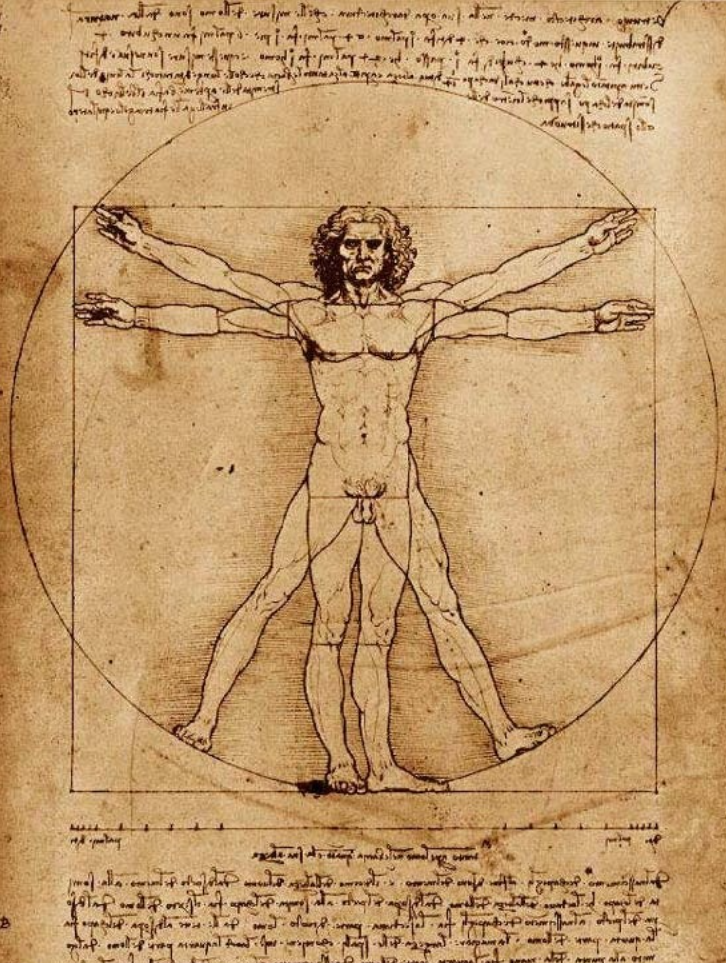

레오나르도 다빈치, 인체비례도 ‘비트루비우스적 인간(L'uomo vitruviano)’, 1485. © Accademia Gallery

“교육을 덜 받았다는 이유로 나를 무식한 인간이라고 무시하고 비판하는 인간들이 있다.

어리석은 무리다.

확실히 나는 그들처럼 저자들의 글을 인용하지는 못한다.

하지만 또 다른 스승인 ‘경험’에 훨씬 더 뛰어난 가치가 있다.

그들은 자신이 아닌 타인이 애써 얻은 지식을 이용할 뿐이다.

그런데도 실제로 경험을 통해 창작하는 나를 경멸한다면 그들이야말로 비난받아 마땅하다.”

- 레오나르도 다빈치가 남긴 친필 노트 중 하나인 <코덱스 아틀란티쿠스>에서 인용

레오나르도 다빈치의 말처럼, 지식은 인용할 수 있어도 경험은 스스로 살아낸 자만이 가질 수 있는 진리입니다.

그리고 예술은, 바로 그 살아낸 사유로부터 피어나는 것입니다.

융합의 시대, 예술 주체의 보편화와 사유하는 인간

현재 우리는 기술과 예술의 경계가 허물어지는 변곡점에 서 있습니다.

인공지능이 창작의 주체로 부상하고, 모션 센서 기술이 무용수의 신체 표현을 데이터화하는 현상은

새로운 창조적 행위가 기술, 예술, 인간성, 그리고 상상력의 융합 속에서 발현됨을 시사합니다.

이러한 패러다임의 변화는 예술의 접근성과 범위를 확장하여 기존의 전문적 영역을 넘어선 열린 지평을 요구합니다.

더 이상 예술은 특정 전공자나 전문가의 전유물이 아닙니다.

핵심은 개인의 고유한 감각을 보편적인 언어로 전환하는 능력에 있습니다.

이는 자신이 포착한 인상적인 장면이나 내재된 리듬을 외부 세계와 공유하고자 하는 본능적 열망에서 비롯되며,

바로 이 지점에서 예술적 행위가 시작됩니다.

이러한 관점은 예술의 본질을 재정의하며, 일반 대중의 창조적 참여를 독려하는 기반이 됩니다.

이제는 모두가 예술가가 되어야 하는 시대입니다.

창의와 상상, 감각과 철학이 모든 분야에서 중심이 되는 시대, 예술은 더 이상 '우물 안'에 머물 수 없습니다.

지금 우리에게 필요한 것은 '감각의 독립'과 '철학의 실천'입니다.

예술가란, 전공자가 아니라 ‘사유하는 사람’

금동반가사유상, 삼국시대 6세기 후반, 높이 81.5cm, 국보(왼쪽) © 국립중앙박물관

금동반가사유상, 삼국시대 7세기 전반, 높이 90.8cm, 국보(오른쪽) © 국립중앙박물관

전공이 아니라 삶의 태도,

기술이 아니라 감각의 진실함,

지식이 아니라 사유의 근육이

우리를 예술가로 이끌 것입니다.